朝日神明宮の鎮座地

京都市下京区麩屋町五条上る下鱗町

朝日神明宮の由緒

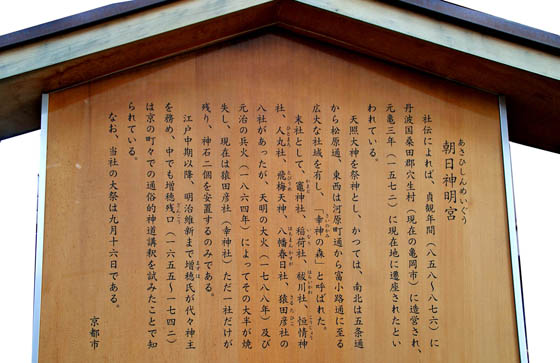

▼下の文章は朝日神明宮に掲示されている京都市の駒札(下の写真)の文を再録しています。

朝日神明宮

(あさひしんめいぐう)

社伝によれば、貞観年間(八五八~八七六)に丹波国桑田郡穴生村(現在の亀岡市)に造営され、元亀三年(一五七二)に現在地に遷座されたといわれている。

天照大神を祭神とし、かっては、南北は五条通から松原通、東西は河原町通から富小路通に至る広大な社域を有し、「幸神(さいのかみ)の森」と呼ばれた。

末社として、竈(かまど)神社、稲荷(いなり)社、祓川(はらいかわ)社、恒情(こうじょう)神社、人丸(ひとまろ)社、飛梅(とびうめ)天神、八幡春日(はちまんかすが)社、猿田彦(さるたひこ)社の八社があったが、天明の大火(一七八八年)及び元治の兵火(一八六四年)によってその大半が焼失し、現在は猿田彦社(幸神社)ただ一社だけが残り、神石二個を安置するのみである。

江戸中期以降、明治維新まで増穂(ますほ)氏が代々神主を務め、中でも増穂残口(ざんこう)(一六五五~一七四二)は京の町々での通俗的神道講釈を試みたことで知られている。

なお、当社の大祭は九月十六日である。

京都市

▲上は朝日神明宮に掲示されてい京都市の駒札(下の写真)の文を書き写しています。