妙顕寺(みょうけんじ)

妙顕寺は日像(日蓮上人の孫弟子)が京都で初めて開いた日蓮宗のお寺です。妙顕寺の広い境内には多くの堂宇が建ち並び、本堂その他の建築物が京都府指定有形文化財に指定されています。「金字法華経巻第五」他数点の国指定重要文化財を蔵しています。

本堂の前に建つ妙顕寺型灯籠は他の寺院では見られない背の高い灯籠です。

妙顕寺の由緒

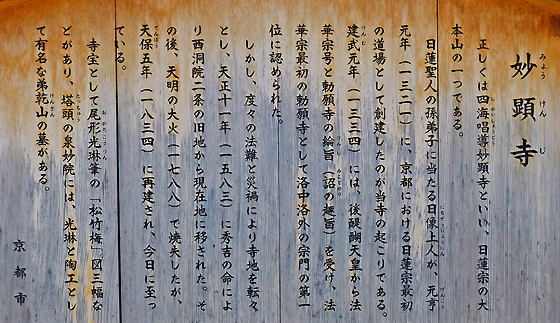

▼下の文章は妙顕寺の門前に掲示されている京都市の駒札由緒書(下の写真)を再録しています。

妙顕寺(みょうけんじ)

正しくは四海唱導(しかいしょうどう)妙顕寺といい、日蓮宗の大本山の一つである。

日蓮聖人の孫弟子に当たる日像上人(にちぞうしょうにん)が、元亨(げんこう)元年(一三二一)に、京都における日蓮宗最初の道場として創建したのが当寺の起こりである。建武(けんむ)元年(一三三四)には、後醍醐天皇から法華宗号と勅願寺の綸旨(りんし)(詔(みことのり)の趣旨)を受け、法華宗最初の勅願寺として洛宗洛外の宗門の第一位に認められた。

しかし、度々の法難と災禍により寺地を転々とし、天正十一年(一五八三)に秀吉の命により西洞院二条の旧地から現在地に移された。その後、天明の大火(一七八八)で焼失したが、天保(てんぽう)五年(一八三四)に再建され、今日に至っている。

寺宝として尾形光琳(おがたこうりん)筆の「松竹梅」図三幅などがあり、塔頭(たっちゅう)の泉妙院には、光琳と陶工として有名な弟乾山(けんざん)の墓がある。

京都市

▲上は妙顕寺の門前に掲げられている京都市の由緒書(下の写真)をそのまま再録しています。

妙顕寺の地図と行き方は妙顕寺をクリックすると別ページにくわしく書かれています。京都と京都近郊の紅葉と桜の写真は京都の紅葉と桜写真集でご覧ください。