黒主山(くろぬしやま)

寛政元年(1789)の銘を持つ御神体は、六歌仙の一人、大伴黒主が桜の花を仰ぎ眺めている姿で、謡曲「志賀」を題材にしています。

黒主山の山鉾町

京都市中京区室町通三条下る烏帽子屋町

黒主山(くろぬしやま)

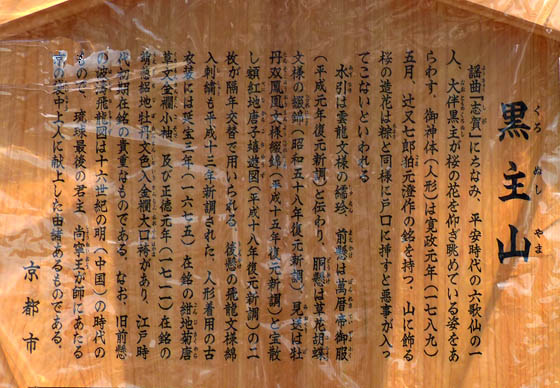

謡曲(ようきょく)「志賀(しが)」にちなみ、平安時代の六歌仙の人、大伴黒主(おおとものくろぬし)が桜の花を仰ぎ眺めている姿をあ らわす。御神体(人形)は寛政元年(一七八九)五月、辻又七郎狛(こま)元澄作の銘を持つ。山に飾る桜の造花は粽(ちまき)と同様に戸口に挿すと悪事が入ってこないといわれる。 水引(みずひき)は雲龍文様の襦珍(しゅちん)、前懸(まえかけ)は萬暦帝御服(ばんれきていぎょふく)(平成元年復元新調)と伝わり、胴懸(どうかけ)は草花胡蝶(こちょう)文様の綴錦(つづれにしき)(昭和五十八年復元新調)、見送(みおくり)は牡丹双鳳凰文様綴錦(ぼたんそうほうおうもんようつづれにしき)(平成十五年復元新調)と宝散し額紅地唐子嬉遊図(べにじからこきゆうず)(平成十八年復元新調)の二枚が隔年交替で用いられる。後懸(うしろかけ)の飛龍文様錦入刺繍(ししゅう)も平成十三年新調された。人形着用の古衣装には延宝三年(一六七五)在銘の紺地菊唐草文金欄小袖(こんじきくからくさもんきんらんこそで)、及び正徳元年(一七一一)在銘の萌葱絽地牡丹文色入金欄大口袴(もえぎろじぼたんもんいろいりきんらんおおぐちはかま)があり、江戸時代初期在銘の貴重なものである。なお、旧前懸の波涛飛龍図(はとうひりゅうず)は十六世紀の明(中国)の時代のもので、琉球最後の君主 尚寧王(しょうねいおう)が師にあたる京の袋中(たいちゅう)上人に献上した由緒あるものである。

京都市

上は黒主山の山鉾町に掲示されている京都市の駒札(下の写真)の文を書き写しています。