知恩院(ちおんいん)

知恩院は法然上人を開基とする浄土宗の総本山で、東山の山麓を境内地とする大寺院です。比叡山から下りた法然上人が草庵を結び、はじめて浄土教を布教し入滅したこの地に知恩院は建っています。

創建は法然上人死後の文暦元年(1234)で華頂山知恩教院大谷寺と号したのが始まりです。応仁の乱の兵火を逃れる為に近江に移転したこともありますが、その後に徳川家康から広大な寺地の寄進を受けて寺観が整えられました。。

知恩院の由緒

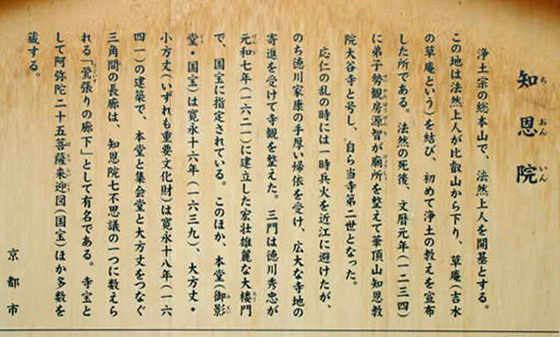

▼下の文章は知恩院に掲示されている京都市の駒札(下の写真)をそのまま再録しています。

知恩院(ちおんいん)

浄土宗の総本山で、法然上人を開基とする。

この地は法然上人が比叡山から下り、草庵(吉水の草庵という)を結び、初めて浄土の教えを宣布した所である。法然の死後、文歴元年(一二三四)に弟子勢観房源智(せいかんぼうげんち)が廟所(びょうしょ)を整えて華頂山知恩教院大谷寺と号し、自ら当寺第二世となった。

応仁の乱の時には一時兵火を近江に避けたが、のち徳川家康の手厚い帰依を受け、広大な寺地の寄進を受けて寺観を整えた。三門は徳川秀忠が元和(げんな)七年(一六二一)に建立した宏壮雄麗な大楼(ろう)門で、国宝に指定されている。このほか、本堂(御影堂(みえいどう)・国宝)は寛永十六年(一六三九)、大方丈・小方丈(いずれも重要文化財)は寛永十八年(一六四一)の建築で、本堂と集会堂と大方丈をつなぐ三角間の長廊は、知恩院七不思議の一つに数えられる「鶯(うぐいす)張りの廊下」として有名である。寺宝として阿弥陀二十五菩薩来迎(ぼさつらいごう)図(国宝)ほか多数を蔵する。

京都市

上の文は知恩院に掲示されている京都市の駒札説明板(下の写真)を書き移しています。

勢至堂のそばには枝垂桜がきれいに咲きます。知恩院、又は知恩院をクリックして桜の写真をご覧ください。知恩院の北東にある南禅寺も紅葉がきれいです。