勧修寺(かじゅうじ)

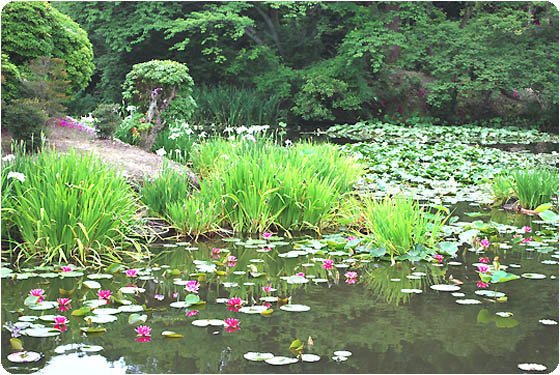

平安時代の作庭と伝えられる勧修寺の氷室池(ひむろいけ)を囲む優美な池泉回遊式(ちせんかいゆうしき)庭園は、昭和に建てられた観音堂が美しさを引き立てています。

勧修寺は平安の美を今に伝える由緒ある古刹です。春は梅や桜、初夏から夏にかけて氷室池の睡蓮(すいれん)、花菖蒲、蓮など、秋には紅葉も美しく彩り、千年の歴史を今に伝える美しい寺院です。

勧修寺をクリックすると勧修寺の桜の写真をご覧いただけます。勧修寺の南隣には吉利具八幡宮と宮道神社があります。

勧修寺庭園の由緒

▼下の文は勧修寺庭園に掲げられている京都市の説明板の文を再録しています。

勧修寺(かじゅうじ)庭園

勧修寺は宇治郡の大領(統治者)、宮道弥益(みやじいやます)の邸宅址に昌泰(しょうたい)3年(900)に創建されたと伝えます。

庭園は平安時代以来と伝える氷室(ひむろ)池を中心とする池庭と、貞享(じょうきょう)3年(1686)に後西院(ごさいいん)旧殿を賜って建てられたという書院の南に広がる平庭の二つの部分から成ります。

氷室池はかっては南へ広がっていましたが、秀吉の伏見城築城の際に新道建設のため埋められ、現在の大きさとなったようです。天明6年(1786)刊の「拾遺(しゅうい)都名所図絵」には“氷室池十五勝”つまり15箇所のみどころが描かれています。当時の“翠微滝(すいびのたき)”は今は枯滝となり、中島の数も減っていますが、一方で昭和10年(1935)には観音堂が新築されるなど、新たなみどころもつくられてきています。夏のスイレン、冬の水鳥の群れなど四季折々の美しさがあります。

書院の南の平庭には、一面にハイビャクシンが枝を広げており、その中に雪見型(ゆきみがた)をアレンジして創作された勧修寺型燈籠(かじゅうじがたとうろう)が据えられています。背後には氷室池越しに南大日山(みなみだいにちやま)の稜線が迫り、遠く醍醐の山々が望め、その奥行感のある空間構成は見事です。

勧修寺庭園は平安時代以来の由緒を持つ寺院の庭であり、四季の自然美と人工の構成美を兼ね備えた名勝です。

昭和63年5月2日、京都市文化財保護条例により、京都市指定名勝とされました。

京都市

▲上は勧修寺庭園に掲げられている京都市の説明板の文章を再録しています。