俗に金閣寺と呼ばれていますが、正しい寺名は鹿苑寺です。

将軍職を辞した足利義満が鎌倉時代に造られた貴族西園寺家の別荘を譲り受けて、室町時代初期の応永4年(1397)に別邸の北山殿に造り替えて隠棲の場所としました。

応永15年(1408)に義満が亡くなり、さらに義満の死後14年の応永29年(1422)に、夢窓疎石が禅寺として開山をしました。足利義満の法号が鹿苑院殿であったので2字を取り鹿苑寺と名付けたのです。

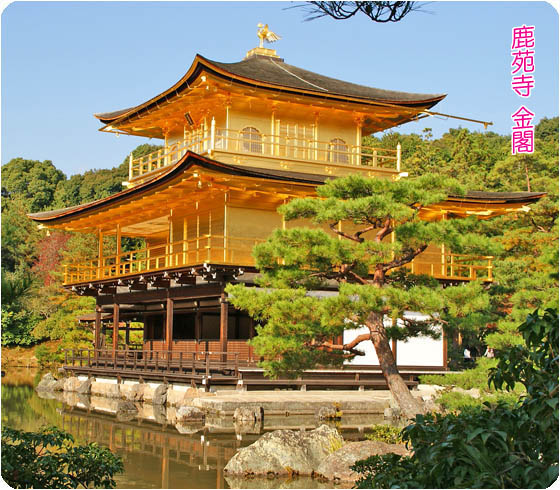

鹿苑寺の豪華絢爛に金箔を施した舎利殿を華麗に映す鏡湖池と、美しく眺めながらめぐる衣笠山を背景にした庭が北山文化を象徴しています。

その後の鹿苑寺は衰えたこともありましたが、舎利殿金閣や庭園は江戸時代に修理が施されました。

舎利殿金閣は三層の宝形造に建てられ、一層は寝殿造、二層は武家造、三層は禅宗仏殿造で、二層と三層の全面に漆を塗り、その表面に豪華に金箔が押されています。

舎利殿金閣は昭和25年(1950)に放火により焼失しました。5年後の昭和30年(1950)に美しく再建され、今に見る金閣は新しいものですが、忠実に歴史を復元されているそうです。

鹿苑寺は平成6年に「古都京都の文化財」の一つとして世界文化遺産に登録されました。

別サイトの金閣寺をクリックしてください。銀閣寺も御覧ください。