西明寺(さいみょうじ)

徳川綱吉の生母・桂昌院により再建された本堂には、運慶作の清涼寺式釈迦如来像が安置され、左右の脇侍とともに重要文化財に指定されています。

清滝川を掛かる指月橋を渡って入る西明寺は弘法大師の高弟の智泉により創建された歴史あるお寺です。

西明寺の由緒

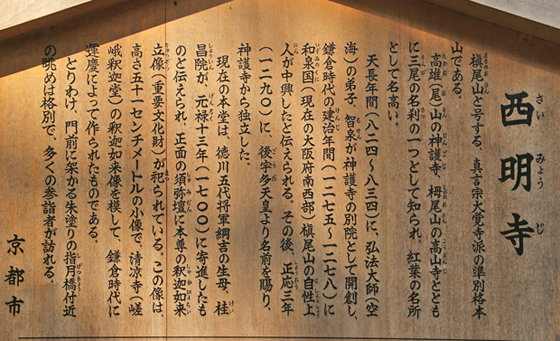

▼下の文章は西明寺に掲示されている京都市の駒札(下の写真)をそのまま再録しています。

西明寺(さいみょうじ)

槇尾山(まきのおさん)と号する、真言宗大覚寺派の準別格本山である。

高雄(たかお)(尾(お))山(さん)の神護寺(じんごじ)、栂尾山(とがのおさん)の高山寺(こうざんじ)とともに三尾(さんび)の名刹(さつ)の一つとして知られ、紅葉の名所として名高い。

天長年間(八二四~八三四)に、弘法大師(空海)の弟子、智泉(ちせん)が神護寺の別院として開創し、鎌倉時代の建治(けんじ)年間(一二七五~一二七八)に和泉国(いずみのくに)(現在の大阪府南西部)槇尾山の自性上人(じしょうしょうにん)が中興したと伝えられる。その後、正応(しょうおう)三年(一二九〇)に、後宇多(ごうだ)天皇より名前を賜り、神護寺から独立した。

現在の本堂は、徳川代将軍綱吉の生母、桂昌院(けいしょういん)が、元禄(げんろく)十三年(一七〇〇)に寄進したものと伝えられ、正面の須弥檀(しゅみだん)に本尊の釈迦如来立像(しゃかにょらいりゅうぞう)(重要文化財)が祀(まつ)られている。この像は、高さ五十一センチメートルの小像で、清涼寺(嵯峨釈迦堂)の釈迦如来像を模して、鎌倉時代に運慶によって作られたものである。

とりわけ、門前に架かる朱塗りの指月橋(しげつきょう)付近の眺めは格別で、多くの参詣者が訪れる。

京都市

▲上は西明寺に掲示されている京都市の駒札(下の写真)の文章をそのまま再録しています。

西明寺の紅葉の写真は槇尾山西明寺をクリックしてください。別サイトに西教寺 麒麟がくる 明智光秀墓、桜紅葉を作りました。