衣笠山の麓にある世界文化遺産の龍安寺は「きぬかけの道」から北へ歩いて龍安寺の山門をくぐります。

方丈の南側に油土塀に囲まれて広がる簡素な石庭は、白砂の庭に十五個の石が5・2・3・2・3と配されており、禅の境地が込められていると言われています。

龍安寺の宗派 臨済宗妙心寺派

龍安寺の所在地

京都市右京区竜安寺御陵下町13

龍安寺の拝観料

大人・高校生 500円 小・中学生 300円

龍安寺の由緒

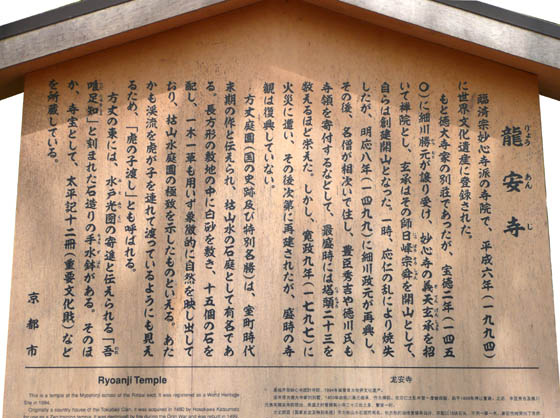

▼下の文章は龍安寺に掲示されている京都市の駒札(名所説明立て札)を再録しています。

龍安寺(りょうあんじ)

臨済宗妙心寺派の寺院で、平成六年(一九九四)に世界文化遺産に登録された。

もと徳大寺家の別荘であったが、宝徳二年(一四五〇)に細川勝元(かつもと)が譲り受け、妙心寺の義天玄承(ぎてんげんしょう)を招いて禅院とし、玄承はその師日峰宗舜(にっぽうそうしゅん)を開山として、自らは創建開山となった。一時、応仁の乱により焼失したが、明応八年(一四九九)に細川政元が再興し、その後、名僧が相次いで住し、豊臣秀吉や徳川氏も寺領を寄付するなどして、最盛時には塔頭(たっちゅう)二十三を数えるほど栄えた。しかし、寛政九年(一七九七)に火災に遭い、その後次第に再建されたが、盛時の寺観は復興していない。

方丈庭園(国の史跡及び特別名勝)は、室町時代末期の作と伝えられ、枯山水の石庭として有名である。長方形の敷地の中に白砂を敷き、十五個の石を配し、一木一草も用いず象徴的に自然を映し出しており、枯山水庭園の極致を示したものといえる。あたかも渓流を虎が子を連れて渡っているように見えるため、「虎の子渡し」とも呼ばれる。

方丈の東には、水戸光圀(みとみつくに)の寄進と伝えられる「吾唯足知(われただたるをしると刻まれた石造りの手水鉢(ちょうずばち)がある。そのほか、寺宝として、太平記十二冊(重要文化財)などを所蔵している。

京都市

▲上は龍安寺に掲げてある下の写真の京都市の駒札説明板を再録しています。

白砂に15個の石が置かれた龍安寺の石庭を春の桜、秋の紅葉が飾ります。別サイトの龍安寺、又は龍安寺石庭もクリックしてください。